原标题:那色彩仿佛正在呐喊——爱德华·蒙克和他的美学逻辑

艺术家永远是他那个时代的精神秘密的代言人。蒙克自觉不自觉地苦苦阐述的,正是他那个时代的心理特征。这是一个精神暧昧的时代,它催生了尼采,催生了詹姆斯·乔伊斯,也催生了蒙克。他们全神贯注于揭示人的假面、人的孤独。

1890年,当文森特·梵高躺在奥弗的一家小旅馆准备走向生命终结的时候,遥远的北方有一个比他年轻十岁的不出名的画家,正在努力将梵高疯癫的隐喻推进一步。梵高曾经用纯黄色和紫罗兰色在墙上写下这样的诗句:“我神志健全,我就是圣灵。”而这个不出名的画家,正尝试着用色彩描绘出人类灵魂深处的呐喊。

这个人,叫做爱德华·蒙克。

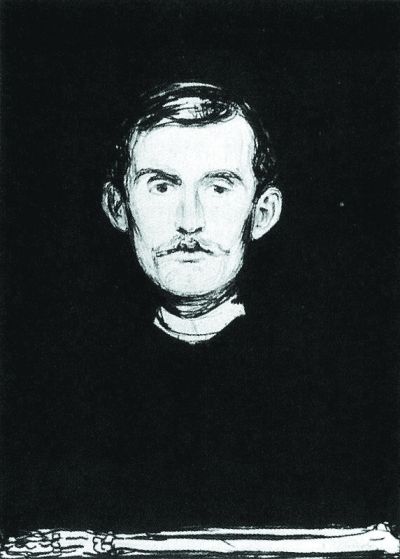

蒙克自画像

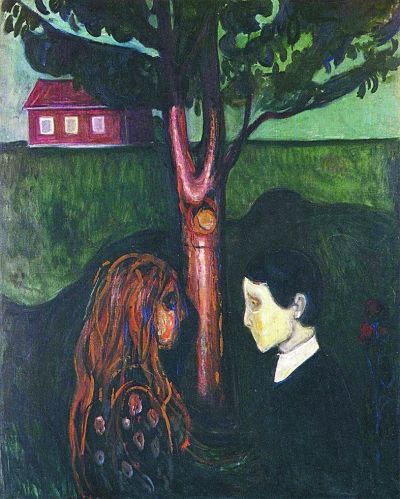

对视

一

爱德华·蒙克,挪威表现主义画家,1863年12月12日出生于勒腾,在首都奥斯陆长大,他的母亲在他5岁时死于肺结核,笃信基督教并患有精神疾病的父亲,向他的孩子们灌输了对地狱的根深蒂固的恐惧,他一再告诉他们,不管在任何情况下、以任何方式犯有罪孽,都会被投入地狱,永无宽恕之可能。这种恐惧,加上4个兄弟姐妹的相继死亡以及他自己在13岁的时候因为肺部疾病差点丧命带来的焦虑,伴随了蒙克整整一生。也正是这种恐惧和焦虑,解释了最终在艺术上走向边缘与颠覆的蒙克为什么有一个如此循规蹈矩的童年时光。

回到1890年,梵高难以忍受躁狂型抑郁症的折磨,正打算开枪自杀时,蒙克还不满27岁。然而,在未来的时日里,正是与梵高遭受了相似的精神痛苦的蒙克,将被梵高从自然的定位中激烈拯救出来的自我,全部暴露出来。

时间,像流沙一般从指缝间悄然滑走。84年以后的1974年,一位叫作彼得·沃特金的英国导演,将镜头转向爱德华·蒙克,对准了他年轻岁月中的彷徨和苦闷。这一年,恰是蒙克辞世30周年。彼得·沃特金选取了一些不专业的演员,他们在他的调度下,专业地表达了蒙克的成长和成熟。为了准确表达蒙克作品在问世时所处环境的艰难和所遭受的敌意,彼得·沃特金还特意招聘了许多不喜欢蒙克的演员,他甚至允许他们使用即兴的、长篇累牍的“对镜讲述”方式。但是,遗憾的是,正是这些演员,最后成为这部影片走进戛纳国际电影节的阻碍——评委不约而同地放大了电影细节的失误,聚焦对演员的攻讦。

这部传记电影——《爱德华·蒙克》,花费了彼得·沃特金不少精力,他被蒙克的画作所触动,之后用了整整3年时间来说服挪威电视台投资拍摄。长达211分钟的影片,洋溢着彼得·沃特金卓越的才华,充满他独特的个性。影片1976年3月在英国BBC电视台播放之后,得到电影界的广泛褒扬。骄傲的瑞典电影巨匠英格玛·伯格曼称赞这部作品为“天才之作”。《时代》杂志甚至在评论中使用了“催眠”一词。的确,彼得·沃特金就像催眠大师一样,将观众拖进了19世纪末20世纪初的挪威,在30年的时间跨度中,与蒙克一同体验他如何开启表现主义创作,如何成为欧洲北部最具争议、最遭诽谤的画家。

呐喊

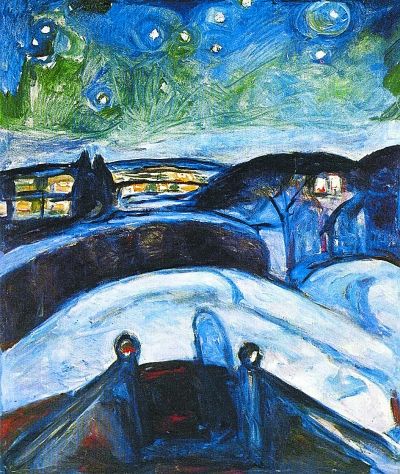

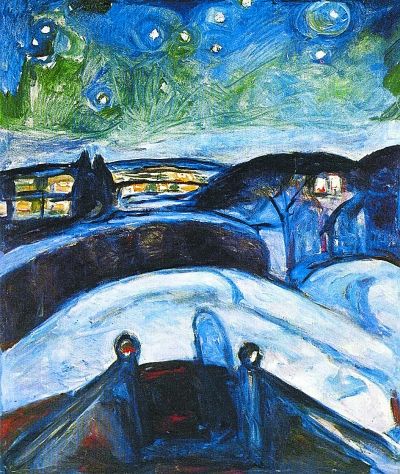

星光

嫉妒(配图均系蒙克的油画作品)

19世纪末期,欧洲大陆的经济萧条波及挪威,支撑挪威经济的木材出口和航运业陷于停顿,为了摆脱饥荒和经济危机,挪威人不得不另寻出路,史料显示,影片所记录的30年间,有数十万挪威人离开了他们祖祖辈辈居住的家园。

年轻的蒙克正是在这段时间形成了他的画风。与此同时,背离古典主义的印象派令他眼界大开,遗传自父亲的精神疾病一面困惑着他,一面让他保持异于常人的洞察力。这些因素,使得他敏锐地发现了线条和色彩所富含的强大的表现力,并掌握了如何运用这种埋在灵魂深处的力量,画出活生生的人——他们的呼吸,他们的存在,他们的疾病、死亡、绝望,以及他们的受苦受难和彼此间的相亲相爱。

在表现与暴露自我的这条道路上,蒙克比梵高走得更远。尽管45岁以后,蒙克的风格出现了变化——1908年,他的焦虑变得严重,不得不在丹尼尔·贾可布逊博士的诊所住院接受治疗。医院施行的休克疗法改变了他的个性,同时也改变了他的画风,他不再悲伤,变得温和而甜蜜。

如同医生做病理切片一样,彼得·沃特金选择了蒙克艺术生命中的黄金30年。恰是这宝贵的30年,蒙克在画作中表现出来的对心理苦闷的强烈的、呼唤式样的处理手法,深刻影响了20世纪初期发轫于德国并迅速波及欧洲的表现主义。彼得·沃特金记录的30年,是蒙克画风形成的30年,他这段时间的作品,充满了世纪末的哀伤和怅惘,他的笔触色彩艳丽,大胆奔放,时时充斥着紧张不安、压抑悲伤的情绪。他看到的,是人类最复杂的精神体系,他将目光投注在被人们忽略的世界,以此表现死亡、忧郁和孤独,以及由孤独引发的怀疑和焦虑。

彼得·沃特金用特写的方式,将蒙克的脸放大到整个银幕——他的焦虑,他的恐惧,他的疯癫,以及他的呐喊。

二

蒙克是现代画家中对“个性是由冲突造成的”产生兴趣的第一人,他的兴趣是对弗洛伊德理论的艺术再版。蒙克和弗洛伊德似乎从来没有听说过对方,但是,他们之间达成了一种默契的、了不起的共识:自我是欲望的不可抗拒的力量,与社会约束的不可动摇的客观进行会战的战场,每个人的命运都可以被看成是对他人的警戒——至少是一个潜在的警戒,因为包含着所有被束缚的、充满贪欲的社会动物所共有的力量。

蒙克,是一个冷血的悲剧诗人,他始终如一的悲观主义源自他那充满恐惧和忧郁的儿童时代,因而,“疾病和疯狂是守在我的摇篮旁的黑色天使”。我们不难理解,何以他的内心总是充满了无可奈何的自卑与凄凉,充满了对神秘的、命定的秩序的一一对应。他是那么的软弱和无助,甚至连对此不甘的愤怒也没有。“你的脸含有世界上所有人的美”,他在一篇配合他描绘夜妖莉力斯画的文字中写道,“你的唇像成熟的果子那么绯红,像是因痛苦而微微张开。尸体的微笑。现在的生命和死亡握住了手。连接过去的几千代和未来的几千代的链条接上了。”

这链条,是时间的赓续,更是人类情感的绵延。1892年11月,蒙克应邀参加柏林艺术家联盟举办的画展,画展持续了一星期。正是因为这次画展,他融入了柏林,成为一个具有先锋精神的国际文化小群体里的一员,这里面有挪威剧作家亨利·易卜生、瑞典戏剧家奥古斯特·斯特林堡。此后,蒙克的一些画作引发了评论家的强烈关注,包括《风暴》《月光》《星夜》,特别是晦暗冷涩的《玫瑰与阿美莉》《吸血鬼》,甚至是以他的姐姐苏菲的死亡为主题的《病室里的死亡》。他努力发掘人类心灵中的各种状况,表现疾病、死亡、绝望、情爱,这让他的画作成为苦涩的争论对象。

蒙克的哀恸是人类的哀恸,蒙克的悲喜剧是人类的悲喜剧,对生活中阴冷一面和精神虚无主义的单调阴沉的强调恰是我们自身的一支:一种从不企图迎合讨好的反艺术,以叛逆的姿态宣告了我们现在的位置。

疏远、失落、恐惧、怀念、失望,这些是蒙克在他1893年的一幅版画《呐喊》中所记录的。当时,他正在与两位朋友在一条路上散步:

我又累又病——我站住眺望峡湾那边——太阳正在落山——云被染成红色——像血——我感觉到仿佛有一声呐喊穿过自然——我想我听见了一声呐喊——我画下了这幅画——把云画得像真的血。那色彩仿佛正在呐喊。

画面中的人,正是蒙克。

可是,这个人根本不像蒙克,甚至一点也不像人。这是一个张口喊叫的厉鬼,他长着骷髅一样的头和身子,随着晚霞和峡湾里黏滞的塘水的节奏而弯曲;夕阳、河水、流云、帆船,都紧张地在谵妄中摇摇晃晃;栏杆斜穿过画面形成坚定的对角线分布——现代心理学认为,有精神分裂性情感的人往往把画面分成类似的形式,他们想通过篱笆、围墙等壁垒把自己隔离起来以保护自己,这是人类古老的、本能的抵御手段。法国社会学家迪尔凯姆和莫斯认为,把环境一分为二是人们排斥外界、同外界周旋的最原始的形式;宇宙和社会的分级、图腾崇拜也是出于同样的道理。欧根·布洛伊勒把这种精神深处的分隔称为精神分裂症。曾多次经过精神治疗的蒙克显然也具有这种倾向,他以版画的形式表现了他自身具有的问题——意识的分离、人格的非人格化、自我的断层以及丑恶、病态、怪诞、费解、平庸——这种问题也存在于我们周围并且是我们试图以清醒的意识抗拒的。

蒙克自觉不自觉地苦苦阐述的,正是这个时代的心理特征。这是一个精神暧昧的时代,它催生了尼采,催生了詹姆斯·乔伊斯,也催生了蒙克。他们全神贯注于人的假面和人的孤独,竭尽全力地创造一种更为必要的分崩离析。

波兰作家斯坦尼斯拉夫曾经说:“在一场悲剧中生存下来的英雄,未必就是悲剧英雄。”这话有趣且耐人寻味。艺术家永远是他那个时代的精神秘密的代言人,不论是悲剧化生存还是悲剧性时代。

重要的是,蒙克用他的画笔,把我们一度熟视无睹的东西,变成了现代人心中的象征性风景;把我们有意无意遗忘的东西,锻造成打开未来之门的魔法钥匙。

三

1909年,蒙克回到他的祖国挪威。晚年的蒙克,更多地表现出对大自然的兴趣。经过长期的治疗,他的作品不再充满悲观,而是变得更富于色彩。他的疾病让他更关注人类的痛苦,他的治愈却让他远离早年的疼痛;病中的蒙克是一个伟大的画家,病愈的蒙克则是一个甜蜜的老人。于他个人而言,病中的蒙克赢得了世界,病愈的蒙克开始享受世界。孰优孰劣?一言难尽。

可以看出,艺术发展到爱德华·蒙克,已经完全改变了19世纪中期由古斯塔夫·库尔贝在他的《宣言》(1861年)中提出的可以称作中立的或注重事实的牢固的写实主义原则,他将艺术关注的对象,由物质的现实引向人类心灵的现实。

1855年,俄国文学理论家车尔尼雪夫斯基在他首次发表的《艺术与现实的审美关系》的论文中写道:文学艺术本质上就是写实的报告文学(“艺术的首要目的即再现现实”),其次才具有“解释生活”的作用。“美存在于自然中,它在现实千变万化的形式中,都有踪可寻。一旦被找到后,它就属于艺术,或者首先属于知道如何看它的艺术家。更确切地说,美是真实可见的;美本身就具有它自己的艺术表现力。但是艺术家没有权力将这一表现力扩大,除非冒险改变美的本质和时常地削弱美,他是不能触及到它的,大自然赐予的美高于所有艺术家的惯例……美的表现与艺术家应具备的知觉能力成正比。”埃米尔·左拉给艺术的定义是“透过一种气质而看到自然的一个断面”。

在现代主义者看来,这种自然主义和现实主义的原则——不带偏见和倾向性地反映自然的本来面目——被认为是一种不可能的(倘若不是无意义的空想)。高更和梵高更喜欢凭直觉和情感来创作,野兽派画家马蒂斯则在1908年的《一个画家的笔记》中写下了一段著名的话:

色调激励人的调和,能够引导我改变人物的形状,或者改变我的构思。我向着取得构图中所有部分和谐的目标不断努力,直到达到为止。然后,所有部分在一瞬间找到了它们固定的联系,接着,倘若不是必须完全重画的话,要我在画面上多添一笔都是不可能的。

这种态度意味着对现实主义的全面抛弃,因为它把对构图的审美要求置于对再现的语义要求之上。艺术作品成为一种新的、独立的现实,这表现在高更对欧洲文明的排斥和对动人心绪的形式及色彩所蕴含的排他性质的赞美中;恩索尔突然背弃了精致的绘画,转向一种表现惊人主题的故作惊人之态的技巧;蒙克运用幻想形象,把他个人的苦痛赋予公开的形式;梵高狂热而有节制地对自然加以变形并强化夸张自然的色彩以创造一种表达力强大的艺术;罗丹通过形象的表面和紧张的动态有力地表现感情……自我,而不是自然,成为实验和表现的对象。

艺术的美成为隐蔽的、源于心灵的,在绝对的意义上是失真的。不难想象一眼就被看透了本质的作品,它的呆板的可视性妨碍了美感的传达,当我们提起两个世纪以前的乔凡尼·安东尼奥·克雷莱托那幅惟妙惟肖的《威尼斯》时,更多的人绝不是以一种欣赏的口气来谈论它,虽然这幅画里体现了克雷莱托完美的透视法技巧,他对色彩和气氛的良好感觉和对威尼斯地形精确而虔诚的观察。然而,当克雷莱托用他无与伦比的绘画功底和技巧把观察者排斥在想象之外时,他也把美推了出去——他的画面太真实、太包罗无遗了,已容不得人们的一丁点曲解,这就是该画失去意义的原因。

在与克雷莱托相反的轨道上,一些艺术家们正试图通过种种非造作的、不完善而即兴的、信笔涂鸦的方式体会心灵世界的内涵和价值,体会生活本真的暗示。“作为青年,我们担负着未来。”表现主义画家思斯特·路德维希·基希纳在1925年写的宣言中说,“我们想要为自己创造生活的自由,发起反对长期盘踞的老资格势力的运动。所有真实、真率地显露自己的创造冲动的人都是我们的人。”

这些新艺术家们试图通过解释人们的感情对线条、色彩和形式如何作出反应,而不是根据它可能与某物相似或它可能传递的世界其他地方的任何语义信息去评价艺术。这种转变的根据和诱因来自很多方面——来自陀思妥耶夫斯基书中所把握的那个痛苦的变态的情感世界;来自易卜生和斯特林堡戏剧夸张的手法和内容;来自尼采没有上帝的世界那残酷的光明影像,以及他立论的挑战性措辞,“要成创造者的,必先是毁灭者,破坏一切价值”;来自上个世纪的,特别是神智学及鲁道夫·斯泰纳的神秘主义运动。

作为一种现代的否定,这种传达心灵的表现方式是一团伟大的发酵剂,它使自它以后近一个世纪的艺术史都处于运动之中。这种革命不仅仅是在驾驭文字和艺术方面,而且在想象、情感、趣味和思想方面都意味深长,它包含和凝聚为一种感情、一种道德、一种政治、一种衣着方式、一种爱的方式、一种生与死的方式。在这种精神束缚的缓缓释放过程中,艺术选择自己作为这个时代的人性记录,更重要的是,它包含着一个秘密,把被冻结的多愁善感的多余的感情一一化解。

在弗洛伊德出生以前,人们业已满足于用这种理性的秘密固执地维持着他们的生存。在尼采、柏格森、弗洛伊德的唯意志论、自我中心论的反理性哲学和心理学,在卡夫卡的小说和奥尼尔的戏剧和勋伯格与他的学生贝尔格的音乐特别是高更、梵高、蒙克甚至以后的康定斯基的绘画中,自我得到了前所未有的、神经质般的张扬,主体对世界的感情和感觉被扩张到一个相对广大、予人以强烈震惊的空间内。

1944年1月23日,蒙克在奥斯陆附近的艾可利与世长辞。

然而,他的那些具有永恒力量的画作却仍旧震慑心灵。时间如水滴般滴滴答答逝去,在蒙克的画作中,我们似乎还可以看见让他焦虑无比的世纪末的景象,喧嚣与欲望混杂,爱恋与死亡交织,而蒙克,则在这些混杂与交织中,毫不掩饰地表达着人类心灵的丰富与驳杂。

焦虑,曾经是那个时期的主题,又何尝不是今天这个时期的话题。

拯救的艰难与延搁是不言自明的,焦虑正源于主体的这种自救和被压制的紧张关系,这种紧张关系在高更的《我们从哪里来?我们是谁?我们向何处去?》、梵高的《星月夜》、蒙克的《呐喊》中,通过作者异常、变态、打破正常语序和逻辑思维,以一种疯狂的病态形式被表现出来,这样,艺术的重心就从外界转移到自身——

美不是艺术的对象,而是艺术自身的肌肤和骨肉。美,就是它自身的存在。

(作者李舫 系人民日报高级记者,中国散文学会副会长)

新闻

新闻